お知らせ

関西電気化学奨励賞を受賞

2014年12月13日に関西大学千里山キャンパスで行われました2014年度第3回関西電気化学研究会(電気化学会関西支部主催)におきまして、理工学研究科数理環境科学専攻1年次生の照井信太郎さんが、ポスター発表を行い、発表総数94件の中から関西電気化学奨励賞を受賞されました。

発表題目は『炭素系正極を用いる水素/空気二次電池の充放電特性』で、水素/空気二次電池で800Wh/L以上のエネルギー密度が可能であり、空気二次電池として世界で最も高いエネルギー密度を達成したことなどを発表しました。

なお、本研究は、独立行政法人科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業(先端的低炭素化技術開発:ALCA)による支援を受けて行われたものです。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20141217.html

をご覧ください。

第16回関西表面技術フォーラムで優秀講演賞を受賞

2014年11月27日・28日に甲南大学ポートアイランドキャンパスで行われた第16回関西表面技術フォーラム(表面技術協会関西支部主催)におきまして、理工学研究科数理環境科学専攻の張 天さんが、優秀講演賞を受賞されました。

発表題目は、『非晶質Ta2O5相中にRuO2ナノ粒子を分散した触媒層の作製と金属電解採取用陽極への応用』、新たに開発したナノ/アモルファスハイブリッド酸化物を用いる電解採取用陽極が、銅や亜鉛の電解採取時の大幅な電力削減と副反応生成物の抑制を可能とすることなどを示しました。

この研究成果による電解採取用陽極は、すでに米国Outotec USA社に技術移転され、複数の電解採取プラントにおいて実用化が達成されています。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20141216.html

をご覧ください。

第24回 非線形反応と協同現象研究会でポスター賞を受賞

2014年12月6日に開催されました「第24回非線形反応と協同現象研究会」におきまして、大学院理工学研究科応用化学専攻の名和愛利香さんが、ポスター賞を受賞されました。

名和さんは、オレイン酸系ベシクル(リポソーム)にpH勾配を与えると、アメーバのように擬足を伸縮させる運動モードを発現することを見出し、数理モデルを用いて理解できる運動メカニズムについて発表を行いました。

本賞は41件のポスター発表に対し審査が行われ、最も優れた1件に与えられました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20141210.html

をご覧ください。

錯体化学会第64回討論会で学生講演賞を受賞

2014年9月18~20日に開催されました「錯体化学会第64回討論会」におきまして、理工学研究科応用化学専攻の辻 朋和さんが、学生講演賞を受賞されました。 辻さんは、非ヘム二核鉄酵素の配位環境を模倣するようなモデル錯体を用いて、機能に及ぼすカルボキシラトドナーの効果について明らかにしました。非ヘム二核鉄酵素の配位環境に及ぼすカルボキシラトドナーの効果について、初めて明確に言及することが出来た研究成果及び本発表が評価されたことが、受賞に繋がりました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20141126.html

をご覧ください。

CSJ化学フェスタ2014で優秀ポスター発表賞を受賞

2014年10月14~16日に開催されました、第4回CSJ化学フェスタ2014におきまして、大学院理工学研究科応用化学専攻の山本亮太さんが、優秀ポスター発表賞を受賞されました。 山本さんは、マイクロ空間で効率的に駆動する新しい動力供給システムの構築への足掛かりとして、直流電場下で油相中のマイクロ粒子が多様な運動パターンを示すことを見出しました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20141120.html

をご覧ください。

JpCOMPEmbs14賞を受賞

8月26~30日にシカゴ(アメリカ)で開催された36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC2014)にて、理工学研究科機械工学専攻機械力学研究室(辻内伸好教授・伊藤彰人准教授)理工学研究科博士課程(前期課程)機械工学専攻2年次生の山本哲史さんがIEEE EMBS Japan Young Investigators Competition for EMBS’14 (JpCOMPEmbs14)を受賞されました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20141105.html

をご覧ください。

59th FRP CON-EX 2014にて論文賞を受賞

2014年10月2、3日に京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスにて開催されました「59th FRP CON-EX 2014(一般社団法人強化プラスチック協会主催)」におきまして理工学研究科機械工学専攻の尾崎功一さんが論文賞を受賞されました。 本賞は、複合材料の新しい用途に対して、その応用促進に高い成果を示した論文に授与されるものです。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20141021.html

をご覧ください。

第12回全日本学生フォーミュラ大会全国総合3位を獲得

第12回全日本学生フォーミュラ大会が9月2日~6日の5日間にわたり静岡県のエコパ(小笠山総合運動公園)で開催され、同志社大学フォーミュラプロジエクト(DUFP)が出場しました。 国内外90校の中で3年連続の総合成績3位、私立大学で1位の成績を収めました。 また、安さを競うコスト審査では1位を獲得しました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20141002.html

をご覧ください。

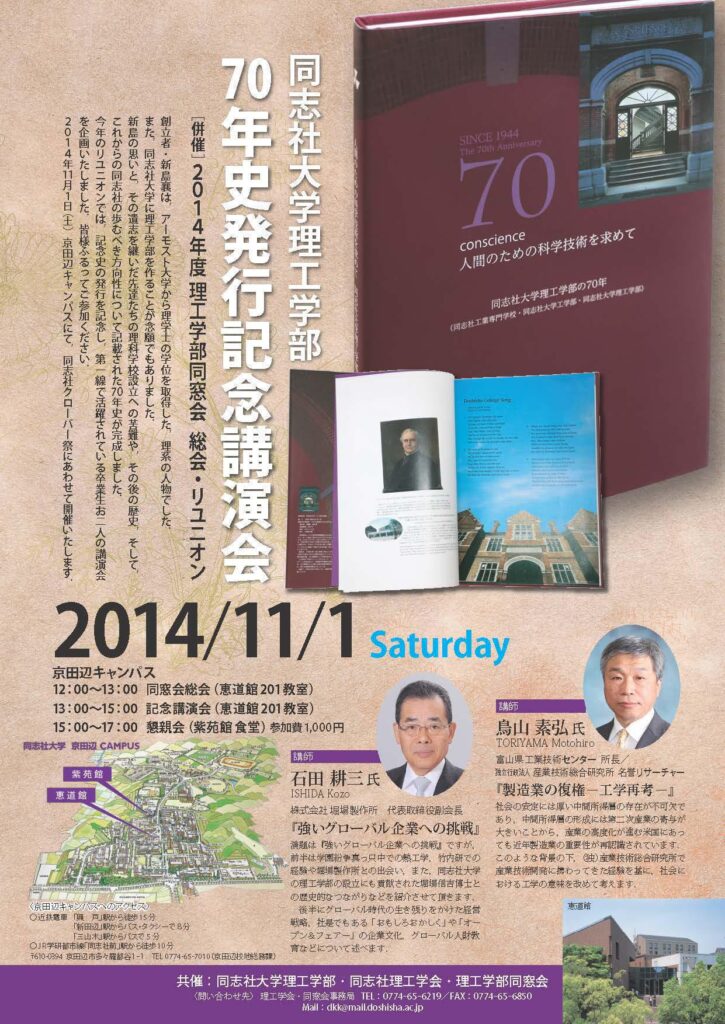

2014年度理工学部同窓会 総会・リユニオンのご案内

2014年11月1日(土)に京田辺キャンパスでの同志社クローバー祭2014(京田辺祭)に合わせ、理工学部同窓会 総会とリユニオンの開催を予定しております。

また、本年は工学部(現理工学部)の前身である工業専門学校創設より70年を迎えるにあたり、理工学部70年史「人間のための科学技術を求めて 同志社大学理工学部の70年」を発行いたしました。

そこで、70年史発行を記念いたしまして、下記の通り、11月1日(土)に記念講演会・懇親会を開催いたします。

是非ともお気軽にご参加賜りますよう、お願い申し上げます。

開催日時:2014年11月1日(日) 12:00~17:00

開催場所:京田辺キャンパス

【スケジュール】

12:00~13:00 総 会 恵道館2階201教室

決議事項

1. 2013年度事業報告

2. 2013年度会計報告

3. 2014年度事業計画及び予算

4. 愛称について

5. その他

13:00~15:00 理工学部70年史発行記念講演会 恵道館2階201教室

講師:株式会社 堀場製作所 代表取締役副会長 石田耕三氏

『強いグローバル企業への挑戦』

昭和43年学 同志社大学工学部 機械工学科 卒業

昭和45年 同志社大学 大学院 工学研究科 修了

昭和61年 同志社大学 博士号(工学博士)取得

講師:富山県工業技術センター所長 鳥山素弘氏

『製造業の復権‐工学再考‐』

昭和54年 同志社大学 工学部 化学工学科 卒業

昭和59年 同志社大学 大学院 博士課程後期 修了

15:00~17:00 懇親会(京田辺Cafeteria ※)

会費:1,000円

※懇親会会場が紫苑館食堂から京田辺Cafeteriaへ変更となりました。

本会への寄付ご協力について

「寄付」協力者数一覧(平成26年4月1日~9月末日まで)

このたびは本会への「寄付」についてご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

同窓会活動に対する会員皆さまの関心の高さと期待を役員一同、真摯に受け止め、更なる充実を図ってまいりたく存じます。

今後とも同窓会活動にご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

100万円 1名

10万円 1名

3万円 3名

2万円 2名

1万円 36名

8千円 8名

7千円 1名

5千円 30名

4千円 8名

3千円 29名

2千円 43名

1千円 49名